КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук

На правах рукописи

Работа выполнена на кафедре лечебной физкультуры, физиотерапии и курортологии государственного образовательного учреждения дополнительного последипломного образования "Новокузнецкий Государственный институт усовершенствования врачей".

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Петров Константин Борисович

Официальные оппоненты: Доктор медицинских наук, профессор Павленко Сергей Сергеевич Доктор медицинских наук, профессор Михайлов Владислав Петрович

Ведущая организация: Сибирский Государственный медицинский Университет

Ученый секретарь диссертационного совета доктор медицинских наук Грибачева Ирина Алексеевна

Актуальность темы. Хронические болевые синдромы вертеброгенного и висцерогенного происхождения чрезвычайно распространены среди населения (Г. А. Иваничев, 1997; Дж. Г. Тревелл, Д.Г. Симонс, 1989; Я.Ю. Попелянский, 1997 и др.). В этой связи изучение альгических проявлений паховой области имеет особое значение в виду их неспецифичности и мультифакториальности.

Паховые боли (ПБ) наблюдаются при патологии поясничного (О. Г. Коган, 1956; A. Saifuddin at al., 1998; Y. Yukawa et al., 1996; O. P. Nygaard, S. I. Mellgren, 1998) и нижне-грудного (Г. С. Юмашев, М. Е. Фурман, 1984; А. А. Луцик с соавт., 1998) отделов позвоночника; сочленений таза (М. А. Берглезов с соавт., 1999; W. S. Daum, 1995; S. W. Slipman at al., 2000); органов верхнего (E. Rychlykova, 1974), среднего (O. Miller, R.R. Hemphil, 2000) и нижнего (Р. Конден, Л. Найхус, 1998; M. S. Irish at al., 1998; J.T. Ness, 2001) этажей брюшной полости; малого таза (G. E. Amiel at al., 1998; A. Wald, 2001; U. Wesselmann at al., 2001).

По свидетельству большинства авторов артрогенная патология, заболевания среднего и нижнего этажей полости живота и поражения нижне-грудных позвоночных двигательных сегментов (ПДС) связаны с рефлекторными влияниями из ThXI,, ThXII спинальных сегментов.

По данным Y. Yukawa at al. (1996) ПБ выявляются у больных с поражением нижне-поясничных ПДС в 4% случаев. Неврологические проявления поясничного остеохондроза (ПОХ) в 90-95% (G. Schmorl, H. Junghans, 1957) обусловлены поражением нижне-поясничных ПДС и составляют 80-90% всех заболеваний периферической нервной системы (И. П. Антонов, Г. Г. Шанько, 1981; Б. В. Дривотинов, 1979). Поэтому есть основания полагать, что ПБ чаще встречаются при поражении поясничных, нежели нижне-грудных ПДС. Y. Takanashi at al. (1993, 1996, 2001) связывают ПБ при патологии нижне-поясничных ПДС с контактами С-афферентов и клеток дорзального рога не только своего спинального сегмента, но и сегментов ThXII - LI.

Пахово-бедренные боли при холецистите E. Rychlikova (1974) связывает со спазмом большой поясничной мышцы, которая не имеет прямых рефлекторных связей с паховой областью.

Невропатии наружного кожного нерва бедра, срамного, скрытого и запирательного нервов известны при патологии двигательной системы (Я. Ю. Попелянский, 1997; Д. Г. Герман с соавт., 1989; И. П. Кипервас, М. В. Лукъянов, 1991). Туннельные невропатии подвздошно-пахового (ППН), бедренно-полового (БПН) и подвздошно-подчревного (ПЧН) нервов чаще связываются с травмами и хирургическими вмешательствами (В. Е. Гречко, 1979; J. D. Alsever, 1996; M. Bay-Nielsen at al., 2001). Однако, на возможный вертеброгенный фактор их патогенеза указывают ряд отечественных (И. П. Кипервас, М. В. Лукъянов, 1991; И. Р. Шмидт с соавт., 1995) и зарубежных неврологов (H. P. Kopell, W. A. L. Thompson, 1962).

В настоящее время в отечественной вертеброневрологии формируются представления о неспецифических рефлекторно-мышечных синдромах (НРМС) стволового уровня (К. Б. Петров, 1998), согласно которым выявляется два основных варианта перераспределения мышечного тонуса на туловище и конечностях в виде патологической стабилизации ортостатической или локомоторной синергий. В первом случае ПБ локализуются ипсилатерально основным болевым проявлениям в пояснице и ноге, а во втором случае - контрлатерально. Заманчиво предположить, что вертеброгенные ПБ патогенетически связаны с патологической стабилизацией стволовых НРМС.

В рамках того же направления клинической патофизиологии (К. Б. Петров, 1995, 1998, 2003) разработана концепция о сложных висцеро-моторных рефлексах (И. Р. Магендович, 1963), сформированных на основе стабилизации цепных спинальных миотатических синкинезий (И. С. Беритов, 1966; Р. Магнус, 1962). Миотатические рефлексы характерны не только для скелетных, но и для гладких мышц (Y. Tanaka at al., 1997, 2000; C. Y. Seow, 2000; S. J. Wallis, W.Martin, 2000; A. Shafik, O. El-Sibai, 2001; H. E. Raybould at al., 1999). Цепной миотатический рефлекс от внутренних органов может передаваться на фасции, капсулы и связки, достигая скелетных мышц в местах их близкого анатомического контакта (lig. teres hepatis, связки брюшины и мышцы передней брюшной стенки в гипогастральной и паховой областях и т. д.).

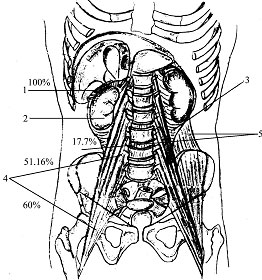

Заболевания органов среднего, нижнего этажей полости живота и малого таза сопровождаются стабилизацией миотатических синкинезий, имеющих отношение к m. iliopsoas и тазовой диафрагме. Данные образования иннервируются из тех же спинальных сегментов, что и сами органы (G. Schmeiser, R. Putz, 2000 и др.), поэтому доказать их самостоятельное значение в патогенезе ПБ сложно. В случае холецистита локализация ПБ не может быть объяснена метамерным отражением, имеющим типичные альгические проявления в области правых надплечья и угла лопатки (Б. Г. Петров, 1966; А. В. Шапошников, 1974). В патогенезе ПБ при холецистите возможно участие печеночно-пупочно-паховой и почечно-пояснично-тазовой миотатических синкинезий (Рис. 2 и 3).

Не смотря на значительную распространённость и актуальность ПБ, попыток их синдромологической систематизации до сих пор не предпринималось.

Цель исследования. Выделить основные клинико-патогенетические варианты паховых болевых синдромов (ПБС) висцерогенного и вертеброгенного происхождения.

Задачи исследования.

- Изучить особенности клиники и патогенеза ПБС у больных с неврологическими проявлениями ПОХ.

- Изучить роль стволовых неспецифических рефлекторно-мышечных синдромов в патогенезе вертеброгенных ПБС.

- На примере больных с патологией гепато-билиарной зоны изучить клинико-патогенетические особенности ПБС при патологии внутренних органов.

- Изучить роль несегментарных цепных висцеро-моторных рефлексов в патогенезе висцерогенных ПБС.

- Разработать принципы дифференцированной терапии вертеброгенных и висцерогенных ПБС.

Научная новизна.

Впервые разработаны клинико-патогенетические критерии диагностики вертеброгенного и висцерогенного ПБС.

В рамках вертеброгенной патологии выделены соматогенные (склеротомные и мышечные) и нейрогенные (компрессионно-невральные) ПБС.

Доказана связь нейрогенных ПБ с туннельными невропатиями подвздошно-пахового, бедренно-полового и подвздошно-подчревного нервов.

Выделены определяющие (рефлекторные регионарно-спинальные), предрасполагающие (неблагоприятные варианты топографии нервных стволов), модулирующие (стволовые неспецифические рефлекторно-мышечные синдромы) и провоцирующие (первичные и вторичные патобиомеханические нарушения) факторы патогенеза ПБС.

Впервые выделен соматогенный ПБС при патологии гепато-билиарной зоны.

Доказана роль цепных спинальных миотатических синкинезий в патогенезе ПБС у больных с патологией гепато-билиарной зоны.

Изучена возможность реализации супраклавикулярных, брахиальных, стернальных и параумбиликальных реперкуссионных синдромов при патологии гепато-билиарной зоны за счёт цепных спинальных миотатических синкинезий.

Практическая ценность.

- Разработана методика клинической диагностики соматогенного и нейрогенного вариантов вертеброгенных ПБС.

- Для больных с вертеброгенными ПБС предложен лечебный комплекс, состоящий из оригинального системного точечного массажа, патогенетической мануальной терапии.

- Для купирования вертеброгенного ПБС предложены медикаментозные блокады m. iliopsoas, m. tensor fasciae latae в комбинации с паравертебральными блокадами на уровне ThXII, LI и LII.

- Для лечения ПБС при патологии гепато-билиарной зоны предложен оригинальный метод массажа печеночно-пупочно-паховой и пояснично-почечно-тазовой цепных синкинезий.

- Разработан эффективный метод пунктурной осмотерапии триггерных точек 50% раствором реополиглюкина.

Положения, выносимые на защиту.

- Вертеброгенные паховые боли являются хроническими соматогенными и нейрогенными болевыми синдромами. Соматогенные ПБ имеют низкую или среднюю интенсивность и реализуются по склеротомному или мышечному механизмам. Нейрогенные ПБ обусловлены туннельными невропатиями подвздошно-пахового, бедренно-полового и подвздошно-подчревного нервов в паховой области; характеризуются наличием парестезий в зоне их иннервации и высокой интенсивностью болевых ощущений. Туннельные невропатии нервов паховой области могут быть как изолированными, так и сочетанными.

- Определяющими факторами патогенеза вертеброгенных паховых болевых синдромов являются сложные регионально-спинальные рефлекторные механизмы, связанные с напряжением люмбо-дорзальной фасции, паховой связки, m. iliopsoas, m. tensor fasciae latae и косых мышц живота. Патологическая стабилизация стволовых НРМС, усиливая альгические проявления в паховой области, относятся к модулирующим факторам патогенеза.

- Паховый болевой синдром при патологии гепато-билиарной зоны в 84.4% расположен справа и характеризуется соматогенными болями низкой интенсивности мышечного типа. Он реализуется главным образом за счет печеночно-пупочно-паховой и почечно-пояснично-тазовой цепных миотатических синкинезий.

- Особенности топографии стволовых НРМС и цепных висцеро-моторных синкинезий регламентируют порядок применения массажа, мануальной терапии и медикаментозных блокад при лечении вертеброгенных и висцерогенных ПБ. Патогенетическим методом лечения вертеброгенных паховых болевых синдромов являются медикаментозные блокады m. iliopsoas и m. tensor fasciae latae в комбинации с паравертебральными блокадами на уровне ThXII, - LII.

- Пунктурная осмотерапия триггерных точек 50% раствором реополиглюкина является новым высокоэффективным методом лечения миофасциальных болевых синдромов.

Внедрение в практику. Результаты работы внедрены в учебный процесс ряда кафедр ГОУ ДПО НГИУВ (лечебной физкультуры, физиотерапии и курортологии; неврологии; рефлексотерапии; мануальной терапии, рефлексотерапии и неврологии), а также в клиническую практику ряда лечебных учреждений г. Новокузнецка (неврологического и печеночного отделений больницы № 5; неврологических отделений больниц № 1 и № 29; городского врачебно-физкультурного диспансера), г. Томска (НИИ курортологии и физиотерапии, областной врачебно-физкультурный диспансер) и г. Ленинск-Кузнецкого (Государственный научно-клинический центр охраны здоровья шахтёров).

Апробация работы. Основные итоги диссертации доложены на всероссийской конференции "Диагностика и лечение политравм" (г. Ленинск-Кузнецкий, 1999); российской научно-практической конференции "Патологическая боль" (г. Новосибирск, 1999); научно-практической конференции "Муниципальное здравоохранение в переходный период", посвященной 70-летнему юбилею муниципальной клинической больницы № 5 (г. Новокузнецк, 2000); всероссийской конференции "Новые направления в клинической медицине" (г. Ленинск-Кузнецкий, 2000); конференции, посвященной памяти профессора В. П. Веселовского (г. Кисловодск, 2000); всероссийском съезде неврологов (г. Казань, 2001); международной научно-практической конференции "Полисистемные неспецифические синдромы в клиническом полиморфизме заболеваний нервной системы и их коррекция", посвящённой 75-летию кафедры неврологии Новокузнецкого ГИДУВа (г. Новокузнецк, 2002).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 18 научных работ, получено одно авторское свидетельство на изобретение.

Объем и структура диссертации. Диссертация включает введение, обзор литературы (1 глава), характеристику материала и методов исследования (2 глава), результаты собственных исследований (3 и 4 главы) и лечения (5 глава) и их обсуждение (6 глава), выводы, список литературы (128 отечественных источников и 194 иностранных работы) и два приложения, состоящих из 57 таблиц. Диссертация изложена на 223 страницах машинописи (текстовая часть 148 страницы), иллюстрирована 12 рисунками, 12 фотографиями, 16 таблицами, 12 графиками и 4 выписками из историй болезни.

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных в работе задач исследовано 59 пациентов с ПБ вертеброгенного происхождения и 45 пациентов с ПБ при патологии гепато-билиарной зоны (желчно-каменная болезнь); 28 пациентов с миофасциальными болевыми синдромами бедренной области и 4 человеческих трупа. Всего 136 человек.

Связь ПБ с вертеброгенной патологией устанавливалась на основании критериев вертеброгенности экстравертебральных болевых синдромов (И. Р. Шмидт с соавт, 1995). Связь ПБ с желчно-каменной болезнью (ЖКБ) устанавливалась на основании параллелизма болевых проявлений в правом подреберье и паховой области; усиления ПБ под влиянием провоцирующих факторов и их ослабление при применении синдромальных методов лечения; наличия камней и признаков воспаления в желчном пузыре или протоках; отсутствия признаков других заболеваний внутренних органов или аппарата движения в стадии обострения. Всем пациентам с ПБ проводилась ренгеносподилография поясничного отдела позвоночника. У пациентов с вертеброгенными ПБ она в 76.2% дополнена магнитно-резонансной томографией ПОП. Для пациентов с ПБ при патологии гепато-билиарной зоны использовались ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и фиброгастродуоденоскопия в 100%.

Классическое неврологическое исследование проводилось всем пациентам с ПБ по общепринятой методике, и служило для решения диагностических задач. Формулирование клинического диагноза осуществлялось с учетом Международной классификации болезней 10-го пересмотра и принятыми в нашей стране клиническими классификациями основных заболеваний нервной системы (О. Г. Коган с соавт, 1981; И. Р. Шмидт с соавт., 1995).

Вертеброневрологическое исследование проводилось для диагностики и дифференциальной диагностики неврологических проявлений остеохондроза позвоночника, а мануальное тестирование - для выявления патобиомеханических изменений в области поясницы и таза (О. Г. Коган, И. Р. Шмидт с соавт., 1988; К. Левит с соавт., 1993; Г. А. Иваничев, 1997; Васильева Л. Ф, 1999.).

Диагностика патологической стабилизации стволовых НРМС и висцеро-моторных рефлексов, сформированных на основе цепных спинальных миотатических синкинезий, осуществлялась по методикам К.Б. Петрова (1995, 1998, 2003) с целью изучения их роли в патогенезе ПБ.

Для выявления качественных аспектов ПБ применялась сокращенная форма Мак-Гилловского болевого опросника с определением класса использованных дескрипторов боли и их количества (Р. Джеймисон, 1998; В. С. Шухов, 1990), а также отмечались качественные особенности болевой чувствительности в виде парестезий. Количественная оценка боли проводилась с использованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) (А. М. Вейн, 1999; Н. Я. Лившиц с соавт., 2001). Для оценки влияния боли на качество жизни пациентов использовался критерий приспособительной активности (ПА) с пятистепенной системой градации (О. Г. Коган с соавт., 1981).

При определении локализации боли учитывались требования Международной классификации (IASP, 1988). Оценивалась локальность и глубина болевых ощущений, их иррадиация. Для ПБ при патологии гепато-билиарной зоны фиксировалась преобладающая сторона их локализации, а для вертеброгенных ПБ учитывалась локализация относительно стороны преобладающих поясничных болей и стабилизации стволовых НРМС.

В качестве временных характеристик ПБ определялся возраст дебюта болевых ощущений, частота возникновения обострений и их длительность, тип и характер течения болевого феномена (О. Г. Коган с соавт., 1981).

Для изучения факторов, воздействующих на ПБ вертеброгенного происхождения использованы пробы с флексией и экстензией, наружной и внутренней ротацией, отведением и приведением ипсилатерального бедра, положением лежа на больном и здоровом боку, стоя с опорой на ипси- и контрлатеральную ногу. Среди факторов, влияющих на изменение клиники ПБ при патологии гепато-билиарной зоны, изучались алиментарный фактор и физические нагрузки.

Основной задачей ЭМГ-исследования 20 пациентов с вертеброгенными ПБ было изучение роли стволовых НРМС в их патогенезе. На обеих сторонах туловища регистрировалась амплитуда биопотенциалов 8 крупных постуральных мышц, расположенных в топографо-анатомических рамках стволовых НРМС. После записи ЭМГ покоя сначала производилась кинестетическая стимуляция наиболее болезненного межостистого промежутка и ипсилатеральной паховой области, а затем выполнялся комплекс лечебных блокад.

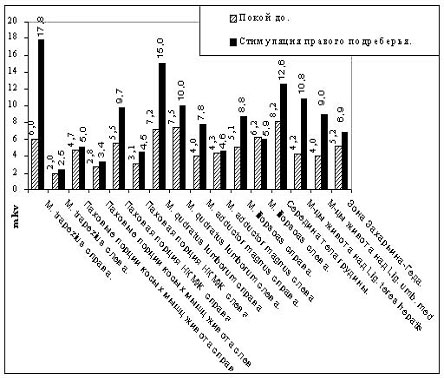

ЭМГ-исследование 20 пациентов с ПБ при патологии гепато-билиарной зоны проводилось с целью изучения роли вертебро-моторных рефлексов, сформированных на основе печеночно-пупочно-паховой и почечно-пояснично-паховой спинальных миотатических синкинезий в патогенезе ПБ. Попутно регистрировались средние амплитуды биопотенциалов мышц, расположенных над элементами прочих синкинезий. Электроды располагались над прямой мышцей живота в областях контакта с круглой связкой печени и срединной пупочной связкой, косыми мышцами живота в проекции боковых пупочных складок (E29), паховыми порциями НКМЖ (E30), квадратными мышцами поясницы, m. iliopsoas, m. trapezius, m. adductor magnus, зоне Захарьина-Геда для желчного пузыря, серединой тела грудины. После записи ЭМГ покоя лежа на спине, производилась кинестетическая стимуляция правых подреберья и паховой области.

Основная задача анатомического исследования 4 трупов состояла в осмыслении данных литературы о вариантах анатомии БПН и ППН на наглядном материале и формировании личного мнения о локализации и ущемляюших свойствах возможных ловушечных пунктов БПН и ППН в паховой области. Препарирование нервов поясничного сплетения выполнялось по стандартным методикам, принятым в патолого-анатомической практике (А. И. Абрикосов, 1948).

С целью выяснения возможности воздействия паховой связки и m. iliopsoas на бедренный сосудисто-нервный пучок было предпринято его УЗИ у 20 пациентов с вертеброгенными ПБ. Электронный датчик устанавливался над точкой пульсации бедренной артерии в положении пациента лежа на спине. На обеих сторонах тела измерялось расстояние от паховой связки до верхнего края бедренной артерии, её диаметр, а также расстояние от артерии до лонной кости. Выборочно произведено двустороннее лоцирование сосудисто-нервного пучка в положении стоя с симметричной опорой на обе ноги.

Необходимость разработки альтернативных методов лечения миофасциальных болей связана с токсико-аллергическими реакциями при применении местных анестетиков, вероятность которых увеличивается при неоднократном использовании их больших объемов. Методика пунктурной осмотерапии ТТ основана на представлениях о ТТ, как о зоне пониженного осмотического давления (К.Б. Петров, 1998). Эффективность гиперосмотического воздействия, позволяющего быстро выравнивать гидростатическое давление внутри ТТ и близлежащих тканях, исследовалась с помощью введения в ТТ 100% и 50% растворов реополиглюкина (С. В. Свиридов, 1999), поскольку его внутримышечное применение не запрещено (М. Д. Машковский, 1986).

Эффективность различных концентраций реополиглюкина оценивалась двойным слепым методом в сравнении 0.5% раствором новокаина у 59 пациентов с ПБ вертерогенного происхождения и 28 пациентов с миофасциальными синдромами бедренной области. Порог болевой чувствительности в зоне ТТ (всего исследовано 449 ТТ) до и через 2 дня после введения изучаемого раствора измерялся тензоальгезиметром. В паховой области исследовались ТТ, локализующиеся в проекции точек акупунктуры, E30, VB27, VB28, F12, RP13, RP14, R12; E29; бедренной области - F11, F10, RP11, E31, VB31, VB32 (А. М. Овечкин, 1991). Оценка интенсивности болевого ощущения с использованием ВАШ проводилась только у пациентов с вертеброгенными ПБ. Оценивалась интенсивность ПБ до начала лечения и после двух сеансов осмотерапии.

При статистическом анализе клинических данных использовался критерий c2 (STATGRAPHICS. Версия 2. 1.). Цифровой материал обработан статистически с использованием альтернативного, вариационного и корреляционного анализа для параметрических и непараметрических распределений. Для статистической обработки данных, полученных при анализе ЭМГ, ВАШ и УЗИ использовался пакет программ STATGRAPHICS Plus 3. 0. и SPSS 9,0 for Windows.

Клинико-рентгенологическое исследование 59 больных выявило, что вертеброгенные ПБ в 49.2% обусловлены изолированным поражением нижне-поясничных позвоночных двигательных сегментов.

У 74.6% пациентов ПБ имели место ранее при обострениях вертебрального синдрома, а у 25.4% они появились впервые. Средний возраст существования ПБ составлял 2.4 ± 0.7 лет. Течение болевого синдрома носит главным образом рецидивирующий характер (80,1 ± 7.2%) и в 63.3 ± 8.8% выявлен непрогредиентный тип его течения. Наиболее часто вертеброгенный ПБС дебютирует в возрастной группе 40-49 лет; средний возраст дебюта составляет 44.8 ± 1.1 лет.

Клинически вертеброгенные ПБС подразделяются на соматогенные (35.6%) и нейрогенные (64.4%). Соматогенные ПБС описываются преимущественно дескрипторами сенсорного класса (ноющая, давящая) с использованием 2 (71.4 ± 9,8%) слов-дескрипторов; имеют низкую или среднюю интенсивность (4.8 ± 0,15 балла). По критерию ПА болевой синдром соответствует 3.1 ± 0,12 степени. Продолжительность наблюдаемого обострения соматогенных ПБ соответствует 7-10 дням в 76.1 ± 9.3%. Патогенетические варианты соматогенных ПБ преимущественно склеротомный (47.6 ± 10.8 %) и мышечный (52.4 ± 10.8 %).

Нейрогенные ПБС характеризуются спонтанными (47.3 ± 8.1 %) и вызванными (84.2 ± 5.9 %) парестезиями, а так же признаками сенсорного (100%) и негрубого моторного (21%) дефицита в зоне иннервации БПН, ППН, ПЧН. Наличие данных признаков позволяет отнести нейрогенные ПБС к туннельным компрессиям ППН, БПН и ПЧН. ПБ описываются дескрипторами сенсорного (стреляющая, колющая, дергающая) и сенсорно-аффективного класса (морозящая, пронзающая) с использованием в основном 3 и более слов-дескрипторов (79 ± 6.6%). Интенсивность ПБ приближается к высокой (5.9 ± 0,24 балла), а по критерию ПА болевые проявления соответствуют 3.9 ± 0,21 степени, что достоверно выше, чем у пациентов с соматогенными ПБС (P < 0.05). Продолжительность наблюдаемого обострения ПБ соответствует 10-20 дням (73.7 ± 7.2%). Нейрогенные ПБ имеют иррадиационный характер (89.4 ± 4.9%), укладываясь в зоны дерматомов L1 - LIII.

Наиболее надежный клинический признак туннельных невропатий ППН, ПЧН, БПН - чувствительные нарушения дистальнее места ущемления нервного ствола (гипалгезия).

Для туннельной невропатии ППН на 1,5-2 см дистальнее ПВПО (21.9%) характерна полоса гипалгезии над паховой связкой шириной 3-3.5 см, простирающаяся от ПВПО до середины лобка, не захватывающая половых органов.

Для туннельной невропатии общего ствола ПЧН в щели между поперечной и внутренней косой мышцами живота (3.4%) характерен "пояс" гипалгезии в гипогастральной области сразу ниже пупка в сочетании с пятном чувствительных расстройств над m. tensor fasciae latae. Возможны изолированные компрессии конечной чувствительной и латеральной чувствительной ветвей ПЧН (6.8%).

Для туннельной невропатии бедренной ветви БПН (8.5%) характерно пятно гипалгезии на передней поверхности бедра сразу ниже паховой связки, которое может располагаться как в непосредственной близости от места пульсации бедренной артерии, так и медиальнее или латеральнее бедренных сосудов.

Туннельная невропатия половой ветви БПН в изолированном виде не встречается. Комбинация невропатии половой ветви БПН с невропатией ППН в типичном месте (3.4%) характеризуется гипалгезией в зоне иннервации БПН, рассмотренной выше; гипалгезией на передней поверхности половых органов (мошонке или половой губе) и верхних отделах передне-внутренней поверхности бедра. Если к компрессии указанных нервных стволов присоединяется невропатия бедренной ветви БПН (13.6%), чувствительные расстройства имеют сливной характер, захватывая кожу над паховой связкой, лобок, половые органы и передне-внутреннюю поверхность бедра.

Возможны и так же комбинации невропатии общего ствола ПЧН и ППН (3.4%), ППН и бедренной ветви БПН (3.4%).

Клиническое исследование пациентов с вертеброгенными ПБС позволяет выделить основные факторы их патогенеза.

- Определяющие факторы. Связаны с первичными регионально-спинальными полисегментарными рефлексами. Помимо вертебрального синдрома (100%), типичны болезненность люмбо-дорзальной фасции (93.2-94.9%), паховой связки (83-100%), крыла подвздошной кости и ПВПО (96.6%), лобкового бугорка (98.3%) и тонизация всех порций косых мышц живота (64-100%), подвздошно-поясничной мышцы (96.6-98.3%) и мышцы, напрягающей широкую фасцию бедра (94.9%). Заинтересованные костно-фасциально-связочные структуры формируют склеротомный компонент вертеброгенных ПБ, а тонизация косых мышц живота, m. iliopsoas и m. tensor fasciae latae - их мышечный компонент. Данные мышцы, натягивая соответствующие фасциальные структуры, участвуют в непосредственной реализации ПБ. Ущемление стволов ПЧН, ППН и БПН в мышечно-фасциальных структурах (нейрогенный компонент ПБ) приводит к формированию туннельных невропатий. ТТ в 100% случаев локализовались в косых мышцах живота у ПВПО, глубокого (E28, E29, E30) и поверхностного (R11, R12) паховых колец и дистальных отделах m. iliopsoas (RP12, RP13, F12) и формировали миофасциальный компонент ПБ.

- Модулирующие факторы. Патологическая стабилизация стволовых синергий выявлена в 100%. В 96.6% вертеброгенные ПБС приурочены к экстензорным сос-тавляющим НРМС и располагаются ипсилатерально основным альги-ческим проявлениям в пояснице и ноге. Наиболее часто ПБС реалии-зуется при патологической стабилизации полной ортостатической синергии (54.1%), либо на экстензорных составляющих экстензорной постуральной синергии и экстензорной диагонали локомоторной синергии (42.5%).

- Провоцирующие факторы. Переразгибание и наружная ротация бедра, опора на ипсилатеральную ногу, усиливая натяжение паховой связки и собственной фасции бедра, провоцирует вертеброгенные ПБ, что выявлено в 93.2%, 71.4% и 60% случаев соответственно. Кроме того, синергическое напряжение мышц, реализуемое при участии спинальных и стволовых рефлексов, приводит к формированию синдрома скрученного таза (86.5%) с удлинением ипсилатеральной ноги (76.3%). При этом ЗВПО было выше, а ПВПО ниже в положении лежа в 96.1%. Формированию скрученного таза способствует укорочение ипсилатеральных квадратной мышцы поясницы, люмбодорзальной фасции и косых мышц живота, смещающих полутаз дорзо-медио-краниально.

- Предрасполагающие факторы. Невропатии БПН, ППН и ПЧН являются частой (64.4%) формой вертеброгенных ПБ и характеризуются рецидивирующим непрогредиентным течением. Подобные условия их формирования предполагают наличие дополнительных факторов патогенеза - анатомических вариантов строения и соответствующих этим вариантам туннелей с различными ущемляющими свойствами.

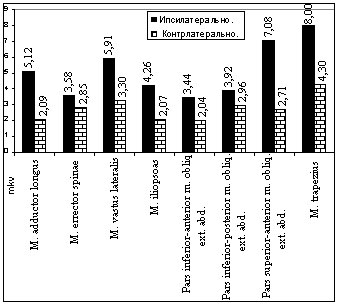

Рис. 1. График сравнения средних амплитуд мышц в состоянии исходного покоя у пациентов с вертеброгенными ПБ и проявлениями синдрома ипси-латеральной стабилизации ортоста-тической синергии

По данным ЭМГ-исследования в покое у пациентов с вертеброгенными ПБС и клиническими проявлениями стволовых НРМС (Рис. 1) в целом доминирует ЭМГ-активность мышц в пределах стабилизированных стволовых синергий. Средние амплитуды ипсилатеральных верхне-передней, нижне-задней и паховой порций НКМЖ, m. iliopsoas, m. erector spinae больше, чем на противоположной стороне, что подтверждает клинические данные об их участии в формировании регионарно-спинальных механизмов патогенеза ПБ.

Стимуляция наиболее болезненного межостистого промежутка и ипсилатерального паха вызывает активацию не только брюшных и паравертебральных мышц в рамках спинальных полисегментарных рефлексов, но и стволовых синергий в целом. Следовательно, спинальные и стволовые рефлексы, формирующие вертеброгенные ПБС, имеют однонаправленные нейрофизиологические характеристики и действуют в направлении взаимоусиления. Стабилизация стволовых синергий является неспецифическим мышечно-тоническим фоном (96.6%), усиливающим клинические проявления вертеброгенных ПБС.

В соответствии с данными литературы (Р. Д. Синельников, 1963; J. E. Skandalakis at al., 1996) и собственного секционного исследования наиболее вероятными местами ущемления ППН в паховой области являются либо точка, расположенная на 1-3 см дистальнее ПВПО, либо щель между поперечной и внутренней косой мышцами живота при их поэтапном прохождении нервом. При первом варианте топографии стенки ущемляющего туннеля толще, а степень ангуляции нервного ствола больше, поэтому мы относим его к факторам, предрасполагающим к компрессии ППН.

Половая ветвь БПН может проникать в паховый канал либо составе семенного канатика, либо раздельно (Д. Н. Лубоцкий, 1961; М. Г. Привес соавт., 1968). При обоих вариантах топографии наиболее вероятным местом ее компрессии является глубокое паховое кольцо. Вариант раздельного хода половой ветви БПН вне структур семенного канатика в силу менее благоприятных условий кровоснабжения и большей уязвимости при сдавлении структурами глубокого пахового кольца мы относим к факторам, предрасполагающим к компрессии половой ветви БПН.

Наиболее вероятные места ущемления бедренной ветви БПН в паховой области - сосудистая лакуна (Г. Е. Островерхов, 1963; Ю. Л. Золотко, 1963); фасциальная щель между подвздошно-лобковым тяжом и паховой связкой; мышечная лакуна. По нашему мнению возможность ущемления бедренной ветви БПН наиболее велика при ее залегании между m. iliopsoas и бедренной артерией или паховой связкой и подвздошно-лобковым тяжом. Если же нерв располагается в мышечных пучках m. iliopsoas, то вероятность ущемления меньше, так как он находится в гомогенной среде, а мышечные волокна совершают однотипные и однонаправленные движения.

УЗИ-исследование доказывает, что у пациентов с вертеброегнными ПБ бедренные сосудисто-нервные пучки и проходящие в их составе бедренные ветви БПН располагаются симметрично, а потому не могут прижиматься к лонной кости. Диаметр бедренной артерии не меняется в положении стоя и лежа, что свидетельствует о плотности ее стенки, к которой по нашему мнению и прижимается бедренная ветвь БПН напряженной m. iliopsoas.

Клинически исследовано 45 пациентов с ЖКБ, имеющих боли в правом подреберье (100%), сочетающиеся с правосторонними болями под лопаткой (33.3 ± 7.0%) и в надплечье (11.1 ± 4.6 %) и болями в гипогастральной и паховой областях (100%). Сопутствующие вертеброгенные и висцерогенные патологические очаги, связанные с уровнем THXI - THXII - LI спинальных сегментов выявлены в 28.9%; а в 71.1% они отсутствовали.

При патологии гепато-билиарной зоны ПБ наиболее часто (93.3 ± 3.7%) описываются дескриптором сенсорного класса "ноющая" c использованием одного слова-дескриптора (66.6 ± 7.0%). В среднем интенсивность ПБ составила 2.2 ± 0,24 балла, и была достоверно меньше, чем у болей в правом подреберье (5.8 ± 0,15 балла), под правой лопаткой (5.2 ± 0,25 балла) и в правом надплечье (3.6 ± 0,11балла) (p<0.05).

ПБ локализовались справа, ипсилатерально патологическому очагу, в 5.4 раза чаще (84.4%), чем с 2 сторон (15.6%) (P < 0.0001); характеризовались, как поверхностные (71.2%) и расплывчатые (66.7%) (P < 0.05) и дебютировали в возрасте от 30 до 39 лет. Средний возраст дебюта ПБ болей составлял 34 ± 1.7, а средняя продолжительность существования 6.4 ± 0.6 года. ПБ чаще носили рецидивирующий характер (51.1%), нежели хронически-рецидивирующий (37.8%) или хронический (11.1%) (P < 0.01).

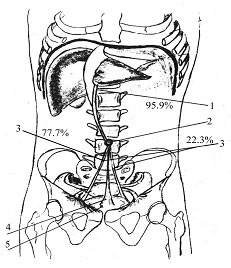

Рис. 2. Симптомы пальпаторной болезненности элементов печеночно-пупочно-паховой синкинезии у пациентов с ПБ при патологии гепато-билиарной зоны. 1 - круглая связка печени; 2 - пупочное кольцо; 3 - боковая пупочная складка; 4 - паховая связка; 5 - мочевой пузырь.

Непрогредиентный тип болевого синдрома выявлен в 95.6%. Частота обострений ПБ в 75.6% соответствовала периоду от 1 раза в месяц до 1 раза в год, а длительность обострений составляла менее 1 дня (64.5%). Наиболее частой причиной усиления болей в правом подреберье и ПБ были погрешности в диете (73.3%), а зависимость от физических нагрузок (15.5%) и появление болей без причин (11.2%) выявлены реже (p < 0.0001). Патогенетический вариант ПБ при патологии гепато-билиарной зоны мышечный.

Печеночно-пупочно-паховая синкинезия стабилизироавана в 77.7% ипсилатерально ПБ, и в 22.3% с двух сторон. Пальпаторная болезненность правого подреберья выявлена в 100%; круглой связки печени - в 95.9%; мышц передней брюшной стенки по ходу plicae umbilicalis lateralis от пупка до глубокого пахового кольца справа - в 77,7%, с 2 сторон - 22.3% (Рис.2).

Рис. 3. Симптомы пальпаторной болезненности элементов почечно-пояснично-тазовой синкинезии у пациентов с ПБ при патологии гепато-билиарной зоны. 1 - печеночно-почечная связка; 2 - правая почка; 3 - фасции почки; 4 - подвздошно-поясничная мышца; 5 - квадратная мышца поясницы (справа удалена).

Пояснично-почечно-тазовая синкинезия стабилизирована в 60% ипсилатерально ПБ. При чрезабдоминальной пальпации ипси-латеральная m. iliopsoas была болезненной в 51.16%, а ее дистальное сухожилие - в 60% (Рис. 3). Печеночно-почечная связка, пальпируемая глубоко в правом подреберье, была болезненна в 100%. Квадратная мышца поясницы и тазовая диафрагма заинтересованы ипсилатерально лишь в 17.7%.

По данным ЭМГ-исследования в покое лежа, среди миотатических синкинезий, контактирующих с паховой связкой, активна только печеночно-пупочно-паховая синкинезия справа. Средние амплитуды мышц живота над её компонентами - боковой пупочной складкой (4.7 мкВ) и глубоким паховым кольцом (5.49 мкВ) справа достоверно выше (P < 0.0001), чем слева (2.75 мкВ и 3.1 мкВ соответственно).

Рис. 4. Сравнение средних амплитуд биопотенциалов мышц над элементами спинальных миотатических синкинезий в покое и при стимуляции правого подреберья у пациентов с ПБ при патологии гепато-билиарной зоны.

При кинестетической стимуляции правого подреберья (Рис. 4) возрастает активность пояснично-почечно-та-зовой и печеночно-пупочно-паховой синкинезий. Средние амплитуды над их составляющими справа - квадратной мышцей поясницы, m. iliopsoas, паховой порцией НКМЖ, косыми мышцами живота над боковой пупочной складкой выше, чем слева (P < 0.001). В сравнении с покоем несколько возросли средние амплитуды косых мышц живота (точки E29 и E30) слева (P < 0.05), m. adductor magnus справа (P < 0.0001).

Результаты клинического и полимиографического исследований доказывают ведущую роль печеночно-пупочно-паховой и пояснично-почечно-тазовой миотатических синкинезий в распространении реперкуссионных влияний из правого подреберья в паховые области, что способствует формированию ПБС.

Выделение основных механизмов патогенеза ПБ позволило разработать принципы их лечения.

Системный массаж ТТ в топографо-анатомических пределах экстензорных составляющих НРМС (К. Б. Петров, 1998), дополненный постизометрической релаксацией (ПИР) мышц живота, m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas и приемами мануальной терапии (О. Г. Коган с соав., 1988; В. П. Веселовский, 1993; Г. А. Иваничев, 1997) проводился всем пациентам с вертеброгенными ПБС. Манипуляция грудных ПДС и ребер осуществлялась методом вращения туловища в контрлатеральную по отношению к стабилизированной синергии сторону, а в случае локомоторной синергии в месте "перехода" ЭДЛС на противоположную сторону манипуляция нижележащего в заблокированном ПДС позвонка осуществлялась в контр- , а вышележащего - в ипсилатеральном направлении (К. Б. Петров, 1998).

Релаксация мышц паховой области осуществлялась с помощью мышечных блокад в m. iliopsoas и m. tensor fasciae latae в комбинации с паравертебральными блокадами на уровне ThXII, LI и LII позвонков (P. J. Kuzma at al., 2000; P. P. Raj, 2003; M. Yufa, 2002). По 5 мл 0.5% новокаина с добавлением тканевых метабо-литов (тромболизин, румалон) вводилось в каждую из указанных мышц и 15 мл подобной смеси последовательно вводилось в количестве 5 мл на уровнях остистых отростков Th XI , ThXII и LI позвонков.

Рис. 5. Сравнение средних амплитуд мышц в покое и после проведения блокад у пациентов с вертеброгенными ПБ и синдромом патологической стабилиза-ции ортостатической си-нергии.

ЭМГ-исследование подтверждает, что после блокад степень выраженности НРМС снижается; синергия фрагментируется. После блокад (Рис.5) у пациентов с ПБ и синдромом стабили-зации ортостатической синергии уменьшилась средняя амплитуда в ипсилатеральных верхне-передней и нижне-задней порций НКМЖ, m. errector spinae, m. trapezius, m. vasaus lateralis и m. adductor longus на 1.3 - 2.3 мкВ (P < 0.05); паховой порции НКМЖ на 1.4 мкВ и m. iliopsoas на 2 мкВ (P < 0.05). Данные корреляционного анализа подтверждают одновременное снижение активности большинства мышц, встроенных в структуру НРМС (R > 0,6 при P < 0,01). Подобные тенденции наблюдаются и у пациентов с ПБ и локомоторной синергией.

При использовании метода пунктурной осмотерапии ТТ наилучший эффект достигнут при разведении реополиглюкина физиологическим раствором в соотношении 1:1, при котором было зарегистрировано повышение порога болевой чувствительности с 1.4 кг до 1.78 кг (при Р < 0.0001). Итоговые данные тензоальгезиметрии в этом случае (1.78 кг) значительно (при Р < 0.01) превосходили аналогичные показатели для 0.5% новокаина (1.64 кг). Сравнение интенсивности ПБ до лечения и после 2 сеансов осмотерапии выявляет ее снижение на 2.41 балла при использовании 50% реополиглюкина и на 1.5 балла при использовании 0.5% новокаина. Средние итоговые показатели интенсивности ПБ при употреблении 50% реополиглюкина (3.18 балла) были ниже, чем 0.5% новокаина (4.12 балла) (P < 0.05).

Среди возможных осложнений, зарегистрированных при использовании методики пунктурной осмотерапии ТТ отмечались: локальный отек, гематома, местное покраснение кожи и усиление болей. При сравнении 0.5% новокаина и 50% реополиглюкина суммарное количество осложнений не превышало 11%. Статистических различий в частоте осложнений для этих растворов также не было отмечено (P > 0.1).

Эффективность проведенного лечения оценивалась по интенсивности ПБ и степени выраженности клинических проявлений заболевания в целом, до и после применения вышеописанного комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий.

Средняя интенсивность ПБ после лечения составили 0.84 ± 0,13 балла, а общая степень выраженности заболевания по критерию ПА - 0.42 ± 0,09 степени, что соответствует уровню практического здоровья. При этом средняя интенсивность ПБ уменьшилась на 4.66 балла, а средний уровень ПА возрос на 3.18 степени. Результаты лечения больных ПБ с компрессионными нейропатиями паховых нервов и без них достоверно не различались (P > 0.05).

Выявление ведущей роли печеночно-пупочно-паховой и пояснично-тазово-паховой миотатических синкинезий в патогенезе ПБ при патологии гепато-билиарной зоны позволяет рекомендовать оригинальную методику массажа их элементов (К. Б. Петров, 2003), блокады и ПИР квадратной мышцы поясницы и m. iliopsoas. При наличии стволовых НРМС лечение должно проводиться в той же последовательности, что и при вертеброгенных ПБС.

ВЫВОДЫ

- Вертеброгенные паховые боли являются хроническим соматогенным (35.6%) и/или нейрогенным (64.4%) болевым синдромом. В первом случае они имеют склеротомный (47.6 ± 10.8%) или мышечный (52.4 ± 10.8) характер, низкую или среднюю интенсивность (4.8 ± 0,15 балла). Во втором - отличаются большей выраженностью (5.9 ± 0,24 балла), иррадиирующим характером, гипальгезией (100%), парестезиями и негрубыми двигательными нарушениями (21%) в зоне иннервации паховых нервов.

- Определяющие факторы

патогенеза вертеброгенных паховых болевых синдромов обусловлены регионально-спинальными рефлекторными влияниями с вовлечением люмбо-дорзальной фасции (93.2-94.9%), паховой связки (83-100%), косых мышц живота (64-100%), m.m. iliopsoas (96.6-98.3%) и tensor fasciae latae (94.9%). Предрасполагающие факторы связаны с неблагоприятными вариантами топографии нервов, способствующими их туннельным компрессиям. К модулирующим факторам относится усиливающие влияния сопутствующих синдромов патологической стабилизация стволовых синергий (96.6%). Провоцирующие факторы связаны с переразгибанием (93.2%) и наружной ротацией (71.4%) бедра, чрезмерной нагрузкой на ипсилатеральную ногу (60%), а также с механизмами формирования скрученного таза (86.5%). - Паховые боли при патологии гепато-билиарной зоны определяются, как хронический соматогенный мышечный болевой синдром низкой или средней интенсивности (2.2 ± 0,24 балла) и преимущественно правосторонней локализации (84.4%). Он реализуется за счет висцеро-моторных рефлексов, обусловленных патологической стабилизацией печеночно-пупочно-паховой и почечно-пояснично-тазовой цепных спинальных миотатических синкинезий.

- Патогенетическими методами лечения вертеброгенных паховых болей являются медикаментозные блокады m.m. iliopsoas, tensor fasciae latae и паравертебральных мышц на уровне остистых отростков ThXII, - LII, а также точечный массаж и мануальная терапия, проводимые с учётом синдромов стабилизации стволовых синергий. При соматогенных паховых болях показан массаж элементов печеночно-пупочно-паховой синкинезии; постизометрическая релаксация и блокады m. iliopsoas, относящейся к почечно-пояснично-тазовой синкинезии.

- Пунктурная осмотерапия триггерных точек 50% раствором реополиглюкина является новым высокоэффективным методом лечения миофасциальных болевых синдромов.

- Для оптимизации диагностики различных клинико-патогенетических форм ПБС использовать разработанную в диссертации методику клинического обследования пациентов с ПБ при вертеброгенной и висцерогенной патологии.

- Для повышения качества лечебной помощи пациентам с вертеброгенными ПБ использовать разработанный в диссертации лечебно-реабилитационный комплекс, учитывающий тип НРМС и состоящий из мануальной терапии, системного точечного массажа и лечебных медикаментозных блокад.

- Для обеспечения прогнозируемого эффекта в оптимальные сроки использовать разработанный в диссертации патогенетический метод лечения вертеброгенных ПБС - блокады m. iliopsoas, m. tensor fasciae latae в комбинации с паравертебральными блокадами на уровне остистых отростков ThXII, LI и LII позвонков.

- Для повышения качества лечебной помощи пациентам с ЖКБ, не требующим хирургического вмешательства, использовать патогенетический, обоснованный результатами диссертации метод массажа элементов печеночно-пупочно-паховой и почечно-пояснично-тазовой синкинезий по К. Б. Петрову.

- Для повышения качества лечебной помощи пациентам с миофасциальными болевыми синдромами применять новый, эффективный и безопасный метод пунктурной осмотерапии ТТ 50% раствором реополиглюкина, разработанный в диссертации.

- К патогенезу миофасциального пахово-генитального синдрома. // Тезисы Российской научно-практической конференции "Патологическая боль" (14 - 16 октября, 1999 г.) - Новосибирск, 1999. - С. 119. (Соавт. Петров К. Б.)

- Клинические варианты миофасциального пахово-генитального синдрома. // Тезисы Российской научнопрактической конференции "Патологическая боль" (14 - 16 октября, 1999 г.) - Новосибирск, 1999. - С. 120. (Соавт. Петров К. Б.)

- Миофасциальный пахово-генитальный синдром. // Диагностика и лечение политравм: Тезисы Всероссийской конференции (8 - 10 сентября, 1999 г.) - Ленинск-Кузнецк, 1999. - С. 314-315. (Соавт. Петров К. Б.)

- Роль неспецифических рефлекторно-мышечных синдромов в генезе функциональных патобиомеханических расстройств. // Первый съезд мануальных терапевтов России (25 - 26 ноября 1999 г.) - Москва, 1999. - С. 25 - 26. (Соавт. Петров К. Б.)

- О патогенетических факторах компрессии сосудисто-нервного пучка в lacuna vasorum. // Муниципальное здравоохранение в переходный период: Материалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 70-летнему юбилею муниципальной клинической больницы № 5. - Новокузнецк, 2000. - С. 155- 157. (соавт. Пастушков А. Н.).

- О роли спиралевидных структур в биомеханике пахового канала. //Муниципальное здравоохранение в переходный период: Материалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 70-летнему юбилею муниципальной клинической больницы № 5.- Новокузнецк, 2000.- С. 242 - 245.

- Анатомические варианты формирования туннельных нейропатий бедренно-полового и подвздошно-пахового нервов в регионе паха и бедра. //Новые направления в клинической медицине: Тезисы Всероссийской конференции (15-16 июня 2000 г.). - Ленинск-Кузнецкий, 2000. - С. 251 - 252. (Соавт. Петров К. Б. , Пастушков А. Н.)

- К патогенезу туннельных нейропатий в зоне пахового канала. // Новые направления в клинической медицине: Тезисы Всероссийской конференции (15-16 июня 2000 г.).- Ленинск-Кузнецкий, 2000. - С. 252 - 254. (Соавт. пастушков А. Н.).

- Анатомические и патобиомеханические предпосылки к компрессии сосудисто-нервного пучка в lacuna vasorum.// Тезисы докладов конференции, посвященной памяти профессора В. П. Веселовского.- (Кисловодск, 15-18 июня 2000 г) - Кисловодск, 2000. - С. 27 - 29. (Соавт. Петров К. Б. , Пастушков А. Н.).

- Миофасциальные спиралевидные структуры в патогенезе туннельных синдромов паховой области. // Тезисы докладов конференции, посвященной памяти профессора В.П. Веселовского. (Кисловодск, 15-18 июня 2000 г). - Кисловодск, 2000. - С. 24 - 27.

- О биомеханике пахового канала. //Материалы международной научно-практической конференции "Полисистемные неспецифические синдромы в клиническом полиморфизме заболеваний нервной системы и их коррекция", посвящённой 75-летию кафедры неврологии Новокузнецкого ГИДУВа (20 - 21 февраля 2002 г. Новокузнецк.).- Новокузнецк, 2002. С. 66 - 67.

- // Тезисы первого съезда мануальных терапевтов (25 - 26 ноября 1999 г.). - Москва, 1999. - С. 34. (Соавт. Петров К. Б.)

- Пунктурная осмотерапия триггерных точек. // Мануальная медицина. - № 14 - 15. - 1999 - 2000. - Владивосток- Новокузнецк. - С. 32 - 38. (Соавт. Петров К. Б.)

- Осмотерапия миофасциальных болевых синдромов.// Материалы Всероссийского съезда неврологов (21-24 мая, 2001). - Казань, 2001. - С. 161-162. (Соавт. Петров К. Б.)

- Клиническое значение внутриполостных висцерофасциальных связей при заболеваниях внутренних органов. // Мануальная терапия.- № 2 (6).- 2002.- Обнинск.- С. 20 - 27. (Соавт. Петров К. Б.)

- Внутриполостные миовисцеро-фасциальные связи в генезе несегментарных отражённых синдромов у больных с патологией желчного пузыря: электромиографическое исследование.// Мануальная терапия.- № 3 (7).- 2002.- Обнинск.- С. 32 - 39. (Соавт. Петров К. Б.)

- Пунктурная осмотерапия триггерных точек. // Вертеброневрология.- Т. 9.- № 1-2.- 2002.- Казань.- С. 63 - 68. (Соавт. Петров К. Б.)

- О топографо-анатомических вариантах строения половой ветви бедренно-полового и подвздошно-пахового нервов в паховой области их роли в формировании миофасциального пахово-генитального синдрома. // Материалы международной научно-практической конференции "Полисистемные неспецифические синдромы в клиническом полиморфизме заболеваний нервной системы и их коррекция", посвящённой 75-летию кафедры неврологии Новокузнецкого ГИДУВа (20 - 21 февраля 2002 г. Новокузнецк.).- Новокузнецк, 2002. С. 68 - 69.

- Способ лечения миофасциальных болевых синдромов. Патент на изобретение. // Бюллетень Изобретений РФ. - 2003. - № 1.- С. (номера страниц и название журнала уточнить в патентном отделе). (Соавт. Петров К. Б.)

- Способ лечения миофасциальных болевых синдромов. Патент на изобретение № 2195939 Российского агентства по патентам и товарным знакам от 10. 01. 2003 г., г. Москва. (Соавт. Петров К. Б.)

- БПН - бедренно- половой нерв

- ЖКБ - желчно-каменная болезнь

- ЗВПО - задняя верхняя подвздошная ость

- НКМЖ - наружная косая мышца живота

- НРМС - неспецифические рефлекторно - мышечные синдромы

- ПБ - паховые боли

- ПБС - паховый болевой синдром

- ПВПО - передняя верхняя подвздошная ость

- ПДС - позвоночный двигательный сегмент

- ПИР - постизометрическая релаксация

- ПОП - поясничный отдел позвоночника

- ПОС - полная ортостатическая синергия

- ПОХ - поясничный остеохондроз

- ППН - подвздошно - паховый нерв

- ПЧН - подвздошно - подчревный нерв

- ТТ - триггерная точка

- УЗИ - ультразвуковое исследование

- ЭДЛС - экстензорная диагональ локомоторной синергии

- ЭМГ - электромиография

- ЭПС - экстензорная постуральная синергия

Соискатель: Т. В. Митичкина